当一位博士生成为主播 王怡霖个人资料简介

2023-11-14 16:43:32

五年前,王怡霖涉足了一片新的“田野”。

她是香港大学的博士生,从2018年起研究秀场直播,一种线上社交直播类型。2019年,她同一家公会签约,真正进入秀场主播这个角色。

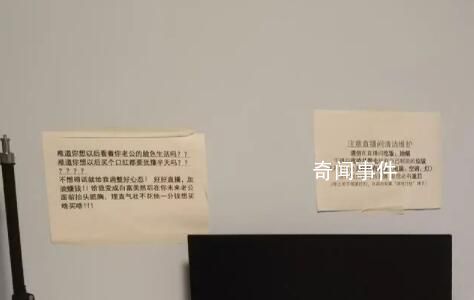

几平方米的小杂物间就是演播室,摆了一张电脑桌、一把旋转椅,桌上放置话筒和声卡,桌旁立着直播专用灯。正对主播的墙上,一张A4纸写着:“难道你想以后看着你老公的脸色生活吗?难道你想以后买个口红都要犹豫半天吗?不想的话就给我调整好心态!好好直播,加油赚钱……”王怡霖调整好公会推荐的美颜参数,就开播了。

起初,她还会观察每一个进直播间的观众,笔记记下他们喜欢什么、点了什么歌,观察主播和观众之间的互动。后来,她像其他主播一样,为了持续在秀场直播中存活下去,拿到更多分成,仿佛渐渐接受了系统的“规训”,滑入一种积极开播、接受PK惩罚、讨好观众、渴望打赏的状态。

在王怡霖的研究中,除去当红主播,能持久留在秀场直播行业里的主播多为社会资源较弱势的女性。而“大哥”们则试图在线上填补一些线下生活的空白,或为了排解在异乡的孤独感、或释放昼夜颠倒的工作压力、或渴望亲密关系……主播和“大哥”在直播间相遇,当现实世界不能满足他们时,欲望、角逐、操控、讨好在秀场内奔涌。

以下是研究者王怡霖的自述:

“谁输了,就往衣服里面倒水”

2019年3月,我和一家成都的公会签了三年约,成为一家社交平台的主播。公会负责招募主播输送到平台上,一开始会和新人签演艺合同。我入会时,微信群里有经纪人和运营。

我先在公会的线下直播间工作了一个月。公会对主播的培训包括如何使用平台直播、调美颜等,美颜让很多长相普通的女孩得以进入秀场直播。

主播刚开播时,有些公会工作人员会在直播间潜水,帮着分析进直播间的人值不值得再投入、再联系。

主播若要赚到钱,可能必须每天播5小时以上,要保证自己每日播的时间足够长,才能让人有概率点进直播间,有可能在观众点进来的短暂时间里,把他们吸引住、留下消费。

最初我为了直播专门学了200首网络歌曲,但后来发现没用,有些人对听歌无感。对于底层主播来说,没有特定的观众,没办法准备什么。不像有些大主播已有了忠诚的粉丝,能根据粉丝画像去设计一些直播内容。

我刚当主播没多久,每天就几个人在直播间里,很多时候我体会到一种巨大的孤独。公会就告诉我,新主播一定得熬过这个阶段,一定要出去不断地跟人PK,能给你引流。之前我遇到一个玩家,他就总希望我去PK。有时我不太想去,他会说,豁出去嘛,你以为这样坐着就会有很多人看?

PK是平台上的重要功能,主播可以在关注列表里找人PK,也可以通过算法匹配到其他主播。如果挑战被接受,两个主播会进入同一个直播间,先讨论想在PK中做什么,以及对失败者的最终惩罚。每次PK时长为三分钟,共进行三轮,三局两胜制。谁获得的礼物价值更高,谁就获胜。

我刚开始通过系统匹配PK,匹配到一个男主播。他的直播间有很多所谓的“大哥”,这是指特别喜欢自己的、最忠诚的粉丝。我那时什么都不懂,对方等级比我高、人气比我火,就由他制定PK规则。对方让我输了后跟着他做动作,我一听好像也没很过分。

我输了之后,他说你现在就跟着我做,不断地让我调整,比如做往下、点头之类的动作,我跟着做了。那时朋友看我直播,突然发微信说那个镜头像有性意味。

我没有敏感性,没意识到动作通过镜头展现之后,呈现出了不一样的效果。那时我发现很多人都在笑我,我觉得自己像个傻子,特别特别难过。

很多时候大家约定的惩罚行为很奇特,比如输的一方就打自己屁股。我有一次特别想跟一个月赚10万的大主播建立联系。我问她能不能PK,她说我得玩得起,比如谁输了,就往衣服里面倒水。

这都是主播的直播内容。主播要让直播间里的观众获得存在感,让他觉得自己花的钱值,所以要给他看一场秀,那个秀可能有羞辱的成分,也有其他东西。

主播们必须制造吸引人消费的内容,抓住人的注意力。聊天、唱歌、跳舞,对个人条件和体力有很高要求。自我羞辱最没有门槛,可以放在游戏里,让观众感受到愉快、轻松,享受那种操控别人的满足感。

在平台上,男主播特别喜欢找女主播PK。一群人会给男主播送很多礼物,让女主播输,这样就可以名正言顺地让女主播出丑。男女PK也能激起女方那边粉丝的保护欲,会更有动力(送礼物)。直播互动将人内心深处很多非常微妙的东西放大了。

若两个人PK能获得很好的反应,主播会互加好友,下次觉得需要迅速增长收入时,会发起PK。

刚开始,看每个进来(直播间)的人,我还记笔记,这人大概什么样,喜欢什么,点了什么歌。但后来真正投入到这个行业里,我哪有时间去做这些?每天播完,我还联系“大哥”,感谢别人送的礼,让人家觉得送了礼心情舒畅,明天还来。如果不这么做,那他们可能明天就不会再来看我直播了。

手指一滑动,就是一个全新的主播。这是平台给每个接入系统的人的便利。但是对于主播而言,要留下“顾客”,就更难。必须得活下来。我决心忘了自己研究者的身份,在上面安心当主播。

另一方面,如果博士论文要写好,我需要在平台上跟尽量多的主播和观众相遇。但是这样的相遇并不容易。算法推送附近的人进入我的直播间,但是我的直播间没有多少人来。因此,我也反思我自己:别人可以站起来PK,你为什么只愿意坐着聊天唱歌?所以之后我接受了很多直播内容。

“阔气的瞬间需要被围观”

在直播的语言体系内,你跟谁PK,输了就是“被谁打了”。PK有输赢,有的时候主播还去复仇,比如直播间里“大哥”来了,我说我被谁打了。他说那我们把人给打回来。

我采访“大哥”们的时候,他们就说,你在现实生活当中没办法打人,没办法那么容易定输赢,但是在平台上,你只要花钱就可以赢。

“大哥”经常被贴上“没品位”、“暴发户”的标签。但我访谈的“大哥”分布在很多行业里,我发现他们大多是自身所在阶层的一种边缘人群,这不是说贫富,而是一种自我感知到的边缘,他们没办法在线下获得他们想要的很多体验。

有一个在国外的留学生,他刚出国后不适应那边的生活,没有朋友,他英文很不好,虽然人去了国外,他的关系、关注,其他一切都还在国内,有很明显的异乡孤独感。他那时对支持主播的要求是,主播直播完和他打一小时以上的电话。

有个“大哥”在国外,每天工作日夜颠倒,他会在直播间释放压力,一个月花10万来刷礼物,以此获得一种存在感。他很在乎自己刷了很多礼物后,主播有没有表示出感谢、感恩,一旦主播的反应不如他预期,他会立刻把主播拉黑,觉得对方忘恩负义。他强烈希望通过消费来获得一种尊重。

每个“大哥”要求不一样,有的希望体验一种亲密关系,和主播模拟谈恋爱,主播下播后联系“大哥”会表现得像女朋友。

当主播找些理由来制造一些仪式时,比如自己要过生日了,直播半年、一周年了,这些“大哥”甚至觉得自己理应来送上大礼。

不管他们如何定义这段关系,送礼也是一种面子的比拼。

他们只有不断送礼物才能保持与主播的关系。他们对于主播的感情,只有通过送礼来表达,主播也只需要他们这么表达。即便是线下发生了关系,主播最终要的也是他们到线上去消费。对于“大哥”们,线下给钱,或者比如通过微信给钱,是不满足的,因为没有人观看。

他们要在直播的时候送出大礼,让自己排在消费榜第一位。榜一“大哥”享有特权,比如主播会讨好他,会专门问他的需求。他可以建立一个线上的慷慨的成功男性形象。这样阔气的瞬间,需要被更多人围观,被当众崇拜。

我印象深的有个在平台上等级很高的“大哥”。平台等级效仿古代的贵族体系,有帝王、公爵等等,他的等级是消费了80万元人民币的玩家。他在(接受我)访谈时不断让自己靠近在平台上的形象,说自己有三家公司。但跟他接触了三年,当他花不了那么多钱的时候,为了继续保持形象,他借了很多钱。

“大哥”们希望自己的消费有回报。PK算是一种主播对送礼人的回报。主播收了礼,给送礼人表演了,不管是打屁股、下蹲,还是对着椅子晃,给了送礼人及时的反馈。

一些男性在送了大礼物后可能会提出一些比较过分的要求。这时候主播直播风险会很大,可能直播会被扣分,甚至封号。甚至有些男性玩家会以“你敢不敢牺牲一下,给我表演”来作为主播是否忠心的考验。

在秀场直播中,美颜工具是主播的“工作服”,关掉美颜很多时候是作为主播在线上跟人PK输了的一种惩罚。拥有更多权力的“大哥”可以支配主播,让主播在线上呈现不那么美好的一面。

关美颜也是一种服从性测试,当观众消费后,他们觉得要让主播在镜头前听他们的话,这是一个测试内容。另一方面,他们也会好奇,想看自己花钱支持的主播是否真的漂亮。

我有一次生着病,脸特别肿,PK时对方一直说要关美颜,我说那你们送个大礼物,对方确实送了,我只能关,关了觉得特别尴尬。但我发现,自己在镜头面前表现出的不适应,反而是其他人很渴望看到的。

秀场直播环境极度游戏化,主播要让人在直播间里得到一种情感上的体验,亲密以外,可能还能让他们觉得放松、滑稽,能释放一些东西。

对很多小主播来说,尤其是底层主播,他们的生活跟想象中的网红或明星相差甚远,很多时候更像网络乞丐。比如我PK遇到一些主播,他们一遍遍地告诉观众——我今天这个饭钱没有挣回来;电费还没挣回来;“大哥”给点路费。

“大哥”可以用礼物短暂地操控对方。

我去过最震惊的一个直播间,一个女人坐在沙发上,她不说话,罩了面罩,拿着纸板,上面写着送价值19.9元的礼物,她可以打自己一巴掌,送个9.9元的礼物可以打屁股十下。但主播其实从这些礼物里只能拿不到一半的钱。

在平台上赚钱又消费

除了那种在这行能挣很多钱的,持续留在秀场做主播的多是社会资源比较弱势的女性。有好几个女性离异、带着孩子,每天播通宵,早上送完孩子睡觉,下午醒了去接孩子,还要买菜做饭、辅导作业。

有主播和我说,她之前做二手房销售,觉得过去的工作和生活没什么尊严。她要到处跑,带别人看房,跑得夏天舍不得买瓶水,还穿了高跟鞋,脚挤破了。她天天在外面晒太阳,挤得一身汗臭,加班也挣不了钱——成交不了,随时要失业。她觉得主播有一点好的地方,她每天可以坐在家里,至少打扮得好看一点,花在自己身上的时间、精力能让自己心情好些。

一些女孩说起自己在职业教育学校的故事。她们有的选物流、商务英语、旅游专业,受疫情影响,以及行业潮起潮落,这些女孩找不到专业对口工作。

我访谈的很多秀场主播,大部分感到很痛苦,很多人长期在熬夜,气色不好;直播要放很大声的音乐,每天戴耳机5小时以上,耳朵很疼。还有精神上的影响,长期做这工作,主播情绪没有一天平稳过;内心压力很大,长期有不安全感——这是要获得别人喜欢才能赚钱的行业,是讨好型的。

我觉得主播有种心理学家的感觉。首先他要非常了解人,不同的人进入他的直播间,他要迅速在心里分析出来对方的基本情况和需求。比如有些人他好色,主播适时地投其所好;但有些人可能很寂寞、自卑,如果主播能给他应有的尊重、热情,让他觉得舒服,他也会拿钱支持主播。

所以这整个变现逻辑,是要迅速地分析直播间里的人弱点是什么,击中他们的弱点才能赚钱。

即使主播跟自己的粉丝没有发生线下实质性的关系,但要给他们制造一种线上的亲密。我几乎没有碰到过有主播说自己还在婚姻里。

主播也可以所有的资料都是编的,日常也可以是编的。一个我印象最深刻的主播,她一直说自己是上海的,我跟她联系了大概5 个月。她和我PK的时候聊上海的天气,说最近迪士尼又开园了。当我要找她访谈时,发现她原来在北方的家乡播,未去过北上广深这些城市,一直用软件虚假定位。于她而言,她吸引的人都是上海附近的。

很多女孩,我发现她们进这行的时候没有成为大主播的预设,只希望人生有更多的选择,把主播当成一个过渡性行业。

但公会也好、平台也罢,他们合力为主播制造了一种渴望被人看见的欲望。公会需要大量的底层年轻人去从事这个行业,才有可能其中某些人红了,他们依靠这些人最终去赚钱。公会的人跟我说,他们跟平台的合作是,要保证一定量的活跃账号。

主播在里面播着,包括我自己,希望别人喜欢我,希望更多的人能看见我,觉得这样会有更好的生活,为此会付出更多的努力。

一些女孩在这份工作中存有困惑。比如说收了别人赠送自己的礼物后,人家要求回报,约主播见面。很多时候对方要求主播不断地跟他视频、打电话,不这么做的话,关系没办法维系。

我接触到的所有主播里面播得最好、挣钱最多的一个主播,她之前一个月稳定拿到3万元以上。我跟她在北京住了一个星期,从来没跟她一起睡过。因为她每天播了之后就坐在地上,开始和平台上的人联系,和“大哥”联系,不联系的时候也不说话,坐着或者看看窗外。

很多主播存不了钱。做主播的人很大一部分消费发生在平台上,主播要在线上维护关系,主播间互送礼物。如果支持自己的玩家开了直播,主播也要去支持。

现在盲盒文化很流行,平台上有些礼物是限量版,只能抽盲盒抽到。主播要跟观众建立关系,跟人家日常社交,也会迎合这样的文化。我也抽过,我跟我直播间的大哥之前说抽1000块钱,看谁抽的礼物大。我之前的充值记录也很高。

当时我所在的公会设置了全勤奖、新主播奖,内部要评比,根据每个月的直播时长和收入来看。我得过全勤奖,公会给的是平台上的虚拟礼物。主播赚到的礼物,要和平台、公会分成,主播分到的不超过50%,我当时只有20%,其他挣的平台和公会分了,具体怎么分是他们的秘密。

平台上有所谓的应酬,线下的这些东西在上面都有,只是它以包装后的形式(出现),比如PK、抽盲盒、礼物特效。参与者不断地把人民币转化成所谓的平台货币,最后赢家还是平台,因为我们在平台上赚钱,又在平台上消费,把所有一切都“移民”到平台上了。

一艘大船开出去了

我“田野调查”三年中,变化最大的是当初跟我一起签约那家公会的人。相比成熟的主播来说,我们当时进入这个行业时什么都不懂,最小的一个才19 岁。

有的女孩因为长时间日夜颠倒的直播身体变得很差;有的经历了多次整容把之前通过直播赚的钱都花光了;也有的女孩铤而走险,跟她们的重要支持者建立了线下的亲密关系,但是那样的关系最终变成一段段惨痛的人生教训。镜头前看起来充满欢乐的直播,但是很多人,并不快乐。在镜头后是长期的失眠、焦虑与孤独。当再次跟她们见面的时候,我感到唏嘘,不选择这一行的话,她们现在会不会不一样?

研究到最后,我也被改变了。刚开始看到虚拟礼物,我收到的时候觉得它很丑、很土,线上“哗”一下、“唰”一下放出来,五颜六色的。上面的虚拟戒指,人家一送,“咵”一下就绽放开来,但后来,我很渴望得到这些礼物。甚至人家送了一个我从来没有得到过的虚拟礼物,我可能会流泪,会真实地被这礼物所感动。

我跟人家PK,刚开始觉得那内容好羞辱人,怎么能玩这些?但玩了几个月后,我还去教那些刚入行的主播,说:你玩小了,人家怎么觉得刺激?

你不会想到人在里面因为做这样的事情对自己的身心造成的伤害,你只会想,这是不是能帮助你收到大礼物?

平台体系通过消费来精细衡量人在平台上的价值。观众消费了多少就解锁贵族、君王等级,主播在这上面的价值则通过平台币、礼物体现。主播每天要关注平台数据,关注有多少人看了自己直播、收到了多少钱。

我(博士论文)答辩的时候,老师问我,你是不是把这个行业写得太灰暗了?因为我提出一个概念——绝望劳动。

我认识做了3年的主播,她持续地保持在一种绝望状态中,这样她才有动力一次次去PK,每天准时出现在人家面前,才可能在这个行业里赚到钱。

这行有残酷的一点,对底层主播来说,公会的作用其实挺小的。只要主播能赚钱,什么资源公会都会尽量帮主播支援,但如果播得不好,主播就迅速地被抛弃了,自生自灭。

不管我们说劳动异化、剥削,还是体系对人的改变,我在“田野”里面大部分时候感到痛苦,也是这个行业里面强烈的情感刺激所带来的反应。

我在博士论文里面写了情感强度(the intensity of emotion)对人的影响。

秀场直播里,你要通过不断地制造剧情也好,卖惨也罢,或是让自己表现得特别慷慨,你要让人体验到现实中体验不了的情感强度。

很多女孩做了主播后,会很不适应线下的生活。它对人的亲密关系、价值观,人能接受的生活模式、工作模式,都有很大的改变,这些改变是我们来不及应对的。

有的女孩习惯了坐在直播间跟人说话、互动就能收到礼物。她现实生活当中就要求及时的反馈,这个反馈就是钱,是上面的礼物、特效。但在现实中挣一份钱很难,可能一个月做了很多工作,工资很低。

我论文写完,也还没完全走出来。我觉得这是太独特的一份体验,真实地感受到这个体验对人的改变。我会想起自己接触到的那些女孩、男性玩家、公会里的人,那位打自己巴掌的女主播,看着让人难受,那个画面一直在我内心。

我仍在继续思考,为什么人要这样来吸引礼物,并且大部分礼物的钱,主播们得不到。我目前还在看秀场直播,想了解它发展到哪步了,有的内容得凌晨看,比如送礼让主播跑步的、送礼控制主播下播时间的。

研究过程中,我会有很多无奈,因为看到这个模式在越来越壮大。一方面,我原以为我看到的很多内容是所在平台上的亚文化,但现在一些更大的平台上也都有这样的模式;一方面,有的PK结合了线上和线下空间。湖南有条步行街,到了晚上很多人在那直播,董晨宇老师(注:中国人民大学新闻学院讲师)给我发过在那拍的视频,雨中,一个主播用拖鞋打着另一方的屁股。越来越多的人在里面赚钱。

好像一艘大船开出去了,你没办法把它拉回来了。

平台更新发展很快。作为研究者,我们可以退出,可以只作为旁观者,决定要不要进入、分析、写些什么。但对于很多人来说,他们是被动地卷入其中。我不想承认的一点是,在我的研究中,对很多主播来说,做直播是他现有所有选择里面相对更好的。

有时候我没办法对这个东西很乐观,或是忘记之前的那些体验。因为我觉得忘记也对这个研究挺不负责,还是希望记住,然后有更多学术上的讨论,能带来一些影响。